علامات الفكر المتهافت [3]: القهر والإكراه.

كلُّ رأيٍ أو معتقدٍ يفرض بالقوَّة والإكراه مآله بمقتضى وحكم مجريات السنن الكونية الزوال والسقوط، ولو بعد حين.

لأنَّ الإكراه يغل العقل ويسد عن الفهم الصحيح للأشياء، كما يذهب بأهم مقوم لماهية الإنسان؛ وهو الفكر والنظر، وبذلك يصدُّ عن كسب المعرفة الصحيحة التي تقوم على الحجج والبراهين المثبتة لمقتضياتها، والتي تصل إلى القلوب فتمس شغافها، بعد أن تكون مستقرة في الأذهان ممكنة من القيام بها على ثبات توجبه العقول وأدلة الواقع.

ومن أظلم ممن منع الناس عن الاستفسار والاستفهام عن حقائق الأشياء، وماهياتها وعن الأحكام المجرات عليها، وجرى على قمعهم أو تضليلهم استعلاء عليهم واحتقارًا لهم، واستخفافًا بعقولهم.

ولا ريب أنَّ الإكراه والقمع وسائله كثيرة؛ إذ منها ما هو مادي كالتخويف، وإلحاق الضرر والأذى.

ومنها ما هو معنوي كسلطان العوائد المبنية على الأهواء والتضليل بالتفخيم والتهويل والتمويه، وتصوير الأشياء على غير ما هي عليه من حال، وتقديس ما ليس إلَّا رأيًا بشريًّا، وحصر الحق فيه، ومنع بحثه والاستفسار عن مستنده، وإن كان ذلك ممن كان غرضه معرفة الحق، ويتجنب الاستفزاز والاستنكار، ويعتمد على الاستفسار في مجريات بحثه عن الحقيقة والصواب، ويرى أنَّه لا يحق له غير ذلك، إذ هو ما زال في فترة الغبش النظري ومرتبة المتردد، وإن كان مزاجه النفسي يميل إلى ترجيح أمرٍ ما في موضع بحثه، فإن ذلك أمر غير معول عليه في الحقيقة وواقع الأمر.

وربَّما كان الخلق الحسن والأدب الرفيع ملازمًا للعقل النافذ إلى الأعناق، ولكن أكثرهم لا يعلمون.

وفي هذا العصر جماعات مختلفة المشارب والمذاهب، لكنها اتَّحدتْ على قمع المخالف وإلقامه الحجر كلما باح برأيه، وإن لم يكن في أسلوب تناقشه ما يجرح، أو يؤذي.

من هذه الجماعات حملة الفكر الغربي الذين استبدلوا آراء البشر وأثمار أنظارهم بالشرائع الدينية، وذلك لبغضهم لهذه الشرائع واشمئزازهم منها، وموجب ذلك قد تقدم ذكره، فلا تكن من الغافلين.

هذه الجماعة ترى جريان سلطان هذا الفكر - على ما فيه من فساد - على رقاب الخلق، ويمضي عليها حكمه بلا نقاش، ولا مراجعة، ولا نقض فكري، ولا تقويم أخلاقي.

وهذا - كما لا يخفى - مخلٌّ بمبدأِ الحوار والتناقش الفكري الذي يتوسل به إلى بناء المعرفة المشتركة بين الناس، وبمبدأ نسبية الفكر البشري كيفما كان، وبمبدأ حق الاختلاف الفكري وخاصة فيما يستشعر فيه الحيف والجور، وطمس معالم العدل والإنصاف بقسم الناس إلى تابعين مقلِّدين - بالكسر - على عماية، ومتبوعين مقلَّدين - بالفتح - مطاعين، ولسان حالهم يقول "سلم تسلم" نحن أنبياء الفكر والنظر...

لا تتورع هذه الجماعة في صلف متناه في الوقاحة عن الاستخفاف بعقول الناس غير أسيادهم وأئمتهم، وتضليلهم بألفاظ مشحونة بالتهويل وهي فارغة من أي معنى محدد معتبر يجري مقتضاه في واقع الحال، وذلك كلفظة "الحداثة" و"القيم الكونية" و"الحرية الفردية والجماعية" و "المساواة" وما شابه ذلك من الألفاظ الجميلة المعنى والمقبول مدلوله اللغوي عند جميع عقلاء الأرض وبذلك يتشوفون إلى تنزيلها على واقع الناس؛ لأنهم يرون أن مضامينها:

أولاً: مساواة الأمم في وضع هذه القيم الكونية، وهذا لا يتم إلَّا بإشراكهم في ذلك والأخذ برأيهم فيه، ثم عند الاختلاف يعتصم كل بما يراه أصلح له وأليق بحاله بناء على مبدأ "حرية الأفراد والجماعات ...

لكن هذا كله سقط في الواقع اعتباره لتصرف الأقوياء في كل شيء على الوجه الذي يرضيهم، ومن ذلك جعلهم مقتضى هذه المقالات أزمة وقيودًا في أعناق المستضعفين يقودونهم بها على وفق ما يشتهون، وما يمكنهم من درك مصالحهم، لا غير، وبذلك فهم يؤولون تلك المقالات على وفق ذلك، فلا يسري عليهم حكمها، كأنهم غير مخاطبين بها على الإطلاق.

وهذا أمر واقع مفروض بالقهر، والإكراه، لكن ما قيمة فكر هذا حاله وأساسه؟!

لا يتردد المتغربون في الاستنجاد بأهل القوة والسلطان لفرض فكرهم على الناس، وإن كان في ذلك محق لكرامتهم وتدمير لإنسانيتهم التي من مقوماتها التي بنيت عليه بموجب الفطرة والتربية هذه الخصائص الأخلاقية والسلوكية التي يسدد لها هؤلاء المتغربون سهام النقد والنقص على الدوام، لا يعبأون بألم أحدٍ ما دام من الصنف المغضوب عليه.

ومن هذه الطوائف - التي تعتمد على القهر والإكراه - طائفة أخرى ترى أن الاتصاف بالإسلام متوقف على موافقتها، واتباعها على ما هي عليه من حال، اتباع طاعة وتقليد، على عماية.

ابتدعت هذه الطائفة في أمر التشريع الإسلامي ما لم تسبق إليه، وليس لها فيه سلف عند أهل السنة.

وما ابتدعه هؤلاء هو "التجريح والتعديل" للنظار في الأدلة الشرعية والفقهاء، فكان هجيراهم صباحًا ومساءً ذم كل من ليس على سبيلهم في هذا الشأن، ووصمه بأنه مجرح يجب أن يتقى، لا حرمة عندهم لعالم حيًّا كان أو ميّتًا، وإن كان اعتناؤهم في هذا الشأن بالأحياء أكثر.

وبذلك كان وزن الرأي الفقهي لفقيه ما وتقويمه - عندهم - هو قول شيخهم في ذلك الفقيه، فإن قال فيه إنه مجرح ردوا قوله، ونهوا عن الاستماع إلى مقاله، وإن صح قوله فِقهًا، وإن قال فيه: إنَّه عدلٌ، قبلوا قوله واعتبروه صحيحًا، وأمروا بالاستماع إليه، وإن كان قوله بمقتضى الأدلة الشرعية باطلاً.

والذي أجمعت عليه الأمة من زمان الصحابة - رضي الله عنهم – أنَّ الرَّأيَ الفقهيَّ وإن جهل قائله تعتبر صحته وبطلانه باعتبار الدليل الذي بني عليه.

فأنت لو فتحتَ كتب فقه مذاهب السنة كلها لن تجد في مجال الترجيح إلَّا هذا الأمر، وما كان أحدٌ من أهل العلم المتقدمين يبحث عن سيرة قائل هذا القول أو ذاك، وما قيل فيه. ثم على وفق ذلك يحكم على قوله على الإطلاق، لأنَّ المعتبر في الأحكام الشرعية أدلتها الشرعية، فما حكمت بصحته صح، وما حكمت ببطلانه بطل، ولو كان قائله أعدل أهل زمانه.

تُرى متى ألغي هذا المعيار، وجيء بعدم اعتباره، وجيء بهذا الهذيان ليتوصل به إلى معرفة الحق والباطل في واقع الأمر، وهو الذي إليه المفزع عند كل نزاع بين النظار في المسائل الفقهية والعقدية وهو الفارق الفيصل بين مذهب أهل السنة والجماعة، ومذاهب الفرق الأخرى.

نعم، ألغي عندما وقع الإعراض عما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من الأصول ومناهج النظر فيها وجَرَوْا عليه، وتركت دراستها لصعوبة التعلم، واستبدل ذلك بالتنقيب عن عيوب الناس والبحث عن زلاتهم وسقطاتهم، فحصر الحق في "تعديل فلان" والباطل في "تجريح فلان"، وقد يكون ذلك التجريح بسبب اختلاف فقهي.

ولا يخفى أنَّ هذا السبيل مخل بمبادئ أجمع عليها علماء المسلمين منها:

أولا: أن الشخص الذي يكون قوله حجة في أمور الدين بذاته لا بد أن يكون منصوصًا عليه بنفسه شرعًا، وهذا لم يكن إلَّا للرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - وحده.

ثانيًا: أن العلم بالصفة الشرعية التي تبنى عليها الأحكام الشرعية يدركه جميع علماء الشريعة بلا استثناء، وهذه الصفة تسمى مناط الحكم؛ والفقيه إذا ادعى وجودها في موضع ما يجب عليه أن يستدل بما من الأدلة يثبت به مدعاه، ثم إنَّ رأيه في ذلك لا يعدوا أن يكون عن ظن راجح.

ثالثًا: أنَّ الرأي الفقهي وإن كان شاذًّا لا يستوجب التجريح والهجران، فقد قال بآراء أجمع العلماء على شذوذها بعض الصَّحابة والتابعين، وما نقل أنَّ أحدًا جرحهم.

رابعًا: كون أفعال الجوارح قد تسري عليها الأحكام الشرعية الخمسة بحسب الأحوال الموجبة لذلك، وهؤلاء خالفوا هذا فحكموا على بعض أفعال الجوارح بحكم ثابت قار، إذ حكموا على "المظاهرات" وما ماثلها بأنها محرمة بإطلاق، من غير تفصيل، ولا تقييد، ثم نقلوا هذا الأمر فجعلوه أمرًا عقديًّا، كما فعل الروافض في شأن الإمامة.

ولا يوجد في هذه الشريعة حكم شرعي مستقرٌّ على فعل جارحي على الدوام، وفي جميع الأحوال، إذ جميع أفعال الجوارح تجري عليها الأحكام الخمسة باعتبار الأحوال العارضة للمكلف، وإن كان كلُّ فعلٍ له حكمه الأصلي الذي لا يجوز خلافه والخروج على مقتضاه إلَّا لموجب شرعي اقتضى ذلك.

ومن ادعى خلاف هذا فليأت بما يثبته، إذ الأحكام الدائمة إنَّما تجري على أفعال القلوب - كالكفر والإيمان -، لأنها لا حاجة إلى هذا الاعتوار عليها، فسبحان من وضع هذه الشريعة وأنزل هذا الدين العظيم ذا الأسرار والرحمة.

خامسًا: أنه لا بدَّ من إثبات السند الصحيح الموصل إلى الشارع فيما يكون المعتمد فيه هو النقل، فإذا ادعى أنَّ فلانًا زكاه فلان، وأنَّ هذا المزكِّي - بالكسر - زكاه فلان إلخ، فإنه لا بدَّ من أمور:

أ ـ أن يكون طريق هذه التزكية متصلا إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

ب ـ أن يكون متصلا على شخص ورد النص الشرعي بأنَّ من زكاه مزكى شرعًا.

ج ـ أن يكون متصلا إلى شخص فيه صفة معينة، وقد تكون هي العلم والتقوى.

ولا يخفى أن الأمرين الأوليين لا سبيل إليهما، لأنَّ ذلك أمر غير وارد شرعًا، فالتزكية الشرعية غير ثابتة في هذا الشأن.

وأما الثالث فإنما يقتضيه هو جعل العلم والتقوى في الظاهر مناط التزكية، وهذا يشترك فيه جميع علماء المسلمين، ولا فضل فيه لأحد على أحد منهم غالبًا، وبذلك فإنَّ كل من زكاه عالم ما ظاهر حالِه أنَّه متق، فإنَّه مزكى بهذا الاعتبار.

سادسًا: إنَّ المتقدمين من علماء السلف قصروا أمر التعديل والتجريح على رواة الأحاديث لتوقف بناء علم الشريعة على ذلك، باعتباره وسيلة إليه، كما هو ظاهر.

ومن ادعى خلاف هذا فليذكر أسماء تلك الكتب التي وضعت في تعديل وتجريح علماء الأمة - وهم لا حصر لهم - وصنفت في هذا الأمر على وجه الخصوص، أو الكتب التي تبنى فيها الردود على هذا الذي يبنيها عليه أهل هذا السبيل البدعي.

سابعًا: إثبات وصف العالم لكل من قامت به هذه الصفة المعروفة بلوازمها وما تقوم به من زمان الصحابة، وهؤلاء خالفوا هذا الأمر فحصروا الاتصاف بالعلم الشرعي على أناس معينين، دون من سواهم، وهذا التخصيص أمر لا سبيل إلى إدراكه والحكم به إلَّا بدليل شرعي ينص على ذلك، لأنَّ هذا أمر لا يصح إثباته إلَّا بذلك على وجه شرعي.

لأنه قد يوجد من هو أعلم من هؤلاء الذين ادعي أنهم - وحدهم - العلماء حقا بدرجات، وهذا الوجود يتوصل إلى إدراكه بالدراسة الموضوعية في هذا الشأن والبحث فيه بالقواعد والوسائل الموصلة إليه.

فالمحبة والتقدير وصف قلبي، وذلك لا تقوم به الحجة في إثبات الحقائق الخارجية، وخاصة الحقائق العلمية الذاتية.

ومن أعظم النعم التي أنعم الله - تعالى - بها على المسلمين أنه أنزل الميزان الذي به يعرف الحق والباطل، وجعل لكل حكم ما يدل عليه من الدلائل والبراهين، ويرشد إليه على وضوح تام، فذو الرسوخ في العلم له صفاته، كما لمن هو دونه صفاته وعلاماته، كما للقول الفاسد والصحيح ما يعلم به حالهما من الدلائل والحجج.

وهذا ما يميز مذهب أهل السنة عن غيره من المذاهب الضالة التي يجري عليها سلطان من يسمون بعلمائها في عبث، ولعب بالنصوص الشرعية متوسلين إلى ذلك بالتأويل الباطني، والإشاري الذي لا ضوابط له، ولا قواعد معلومة قائمة، بل ذهاب فيما يقود إليه الخيال، والأهواء المذهبية والخواطر، والوساوس لكن - على كل ذلك - ما يصدر عنهم حق مطلق، لا يجوز رده، بل مناقشته، أو البحث عن مأخذه.

هذا ما عليه هؤلاء القوم، وما يسعى هؤلاء الذين لا يريدون أن يحكموا منهج أهل السنة الأصلي ويجعلوا مقتضى الأدلة الشرعية هو ما عليه المدار فيما يأتون وما يذرون؛ إلَّا أن يجعلوا مذهب أهل السنة منسوجا على مذاهب هذه الفرق الأخرى الضّالّة المضلّة.

بل قد جعلوه - كذلك - إذ ما معنى جعل أقوال الرّجال معيار الحقّ والباطل من غير ترجيح بين هذه الأقوال وما خالفها بتحكيم الأدلة الشرعيّة في ذلك مطلقا.

لا شكّ أنَّ هذا المنهج يقضي بهدم المذهب السني وجعله مثل تلك المذاهب الأخرى بلا فرق، ولا يخفى ما في هذا من خطر عظيم.

ثامنًا: قصر البدعة على ما ليس له دليل شرعي يستند إليه حقا.

وقد خولف هذا، فجاءت هذه الطائفة بتوسيع معنى البدعة، حتى عدوا منها العمل بالمطلقات والعمومات من الأدلة مطلقا من غير تفصيل ولا تقييد، مع أنَّ الجريان على ذلك أمر مضى عليه جمع من علماء السلف في المواطن التي يرون أنَّ ذلك هو الصواب فيها، وذلك لعدم ورود ما يقضي بخلافه، أو ورد لكنه لا يصح أن يجعل مخصصًا أو مقيَّدا في نظرهم.

وغير ذلك من صنف هذه المسائل التي جيء فيها بخلاف ما يظهر أنَّ عليه علماء هذه الأمة وأئمتها في الجملة.

إذا تقرَّر لديك هذا علمت أنَّ هؤلاء مبتدعة في منهج النظر الفقهي وفي أصول الشريعة إذ أدخلوا فيها ما ليس منها على الإطلاق، وأزالوا اعتبار ما هو منها بالإجماع، فتأمل بإنصاف.

وعلى هذا السنن - سنن القمع والإكراه - مضت طوائف - جماعات - أخرى، فكل طائفة من هذه الطوائف لا تفتؤ ساخطة على كل من يخالفها، فيما انتحته من سبيل، مزدرية محتقرة للخلق. لا اعتبار لهم في نظرها حتى يوافقوها ويسلموا لها مقاليد الانتقاد، وإن كان الدين الإسلامي وردت أحكامه على خلاف ذلك الاحتقار والازدراء للخلق، وقد اتقى كثير من الخلق الشر بموافقة مثل هذه الطوائف، وهم مكرهون، حتى إذا أمنوا ذلك الشر بادروا إلى الإنكار عليها، ومخالفتها، وذلك هو ما كانوا عليه في الحقيقة، وواقع الأمر، لكنهم تترسوا بالمداراة.

وأرذل هذه الطوائف وأسوأها نظرًا ومنهاجًا من يغلبون الاحتمال الذي يهوونه في تفسير أمور الدين وأموره، ثم يدعون أنَّ ذلك كان على النظر العقلي المجرد والبحث العلمي الرصين، وأنَّه الصواب المطابق للواقع.

وأهل هذا المنحى قد ينكرون الخالق والدين ونصوصه ومضامينها دون أن يعلموا أنَّ هذا الذي هم عليه من حال نفسي ونظري هو من الآيات الدالة على صدق هذا الدين والتفسير الوارد فيه لأحوال النفوس ولأحوال السنن التي تجري عليها بصورة مذهلة، فالأحوال الباطنة لنفوس هذا الصنف من البشر وطرق تفكيره جاءت في الواقع على وفق ما هي عليه من حال في هذا التفسير، ونصوص هذا الدين نفسها.

وبذلك فإن الأمر الراسي الثابت بالبرهان في هذا الشأن هو أن هذا الإنكار موجبه ما ذكر في النصوص التي تضمنت هذا التفسير، وليس لذلك - على ما يظهر - أي مستند غير ما ذكر.

وبالنظر البسيط تدرك أنهم يحكمون على أمور لم يحيطوا بها علمًا، ولا لهم فيها تمام نظر، والواقع يشهد على ذلك.

فالإنكار بصيغة الجزم لأمر غيبي مع الجزم بأنَّ صحة هذا الإنكار أمر محتمل فقط تعارضه احتمالاتٌ أخرى أقوى منه تقضي بخلافه، وهو الثبوت، ومع الجزم بأنه لا سبيل إلى امتلاك الوسائل التي يتوصل بها إلى إثبات هذا الإنكار ضرب من ضروب الغرور والاستخفاف بعقول المخاطبين، وتنزيل للاقتناع النفسي منزلة البرهان والحجة، بل هو خرق لأحكام العقل ومقتضياته.

وبدهي أنَّ أي احتمال قد يقترب من النفس فترجحه، وقد يبعد عنها فتنكره، والاقتراب والابتعاد للاحتمالات يختلف باختلاف أحوال النفوس.

والعجيب في هذا الشأن الانسجام بين احتمالات معينة ونفوس لها أحوال معينة، وقد تجد ضد ذلك بالنسبة لنفوس أخرى تخالف تلك النفوس في أحوالها.

وهذا كله منزلته في بناء الأحكام ضعيفة جدًّا، والمُحكَّم في كسب العلم الحقيقي هو البرهان والحجة البالغة، وذلك لا يتأتى إلَّا بالدراسة الشاملة لكل جهات الموضوع المنظور فيه من غير ترك أي شيء موضوعي يهتدى به إلى الحقائق كيفما كان.

وهذا ضدُّ ما عليه أصحاب هذا الاحتمال المغلب بالمزاج النفسي، يفرضون على الناس أن يأخذوا برأيهم في أمور الدين، ومن خالفهم ورأى انحطاط عقولهم، وكون فهمهم في ذلك مبنيًّا على الجهالة وضعف الإدراك وغلبة الهوى، عدُّوه عدوًّا، ورموه بالجهل، والتخلف الفكري، وغير ذلك مما هو معهود في خطابهم المسوق في هذا الموضوع.

والأدهى من ذلك كله جعل متوهماتهم حقائق علمية، ثم يبحثون عما يشهد لصدق ذلك، فإن لم يجدوه افتروا وكذبوا، واعتمدوا التمويه متكئًا لهم، ومستندًا، ثم يُلبِّسُونَ على ضعاف النظر، والنفوس، ومن سعى إلى بيان ما يجب بيانه في ذلك، عدّوه مفسدًا، وعدوًّا للعلم، والنظر الصحيح.

ثم إنَّه لما كان أفراد هذه الطائفة ينزلون أنفسهم منزلة الأنبياء ويجعلونها أئمة البشر المعصومين في الفكر كان خطابهم خطابًا سياديًا مشحونًا بالأوامر والنواهي وذكر الواجبات والمحرمات الفكرية، والحدود، والأحكام القطعية التي أثمرتها أنظارهم وقد تكون عن وهم، ووساوس، لكنهم يوردونها بصورة العلم الثابت القاطع الذي يمتنع تغيره في الواقع، وفي الأذهان، ولا يخفى ما في هذا من المكابرة وجنون العظمة الذي يعمي ويصم.

فإيراد الأفكار المحتملة بالصيغ الدالة على الثبوت والجزم عمل سخيف، وضرب من ضروب التلبيس؛ أو الإيحاء بأنَّ الأمر محسوم وأنَّ الأدلة على ذلك قائمة مدركة لهم، وأنَّ ما يظهر لغيرهم من ضعف في ذلك كله مردّه إلى أنّهم لا يفهمون.

وهذا يذكر بتصرفات الطغاة الذين يرون أنَّ كل ما تأتي به أنظارهم حق مطلق، وأنَّ على الجميع السمع والطاعة لهم.

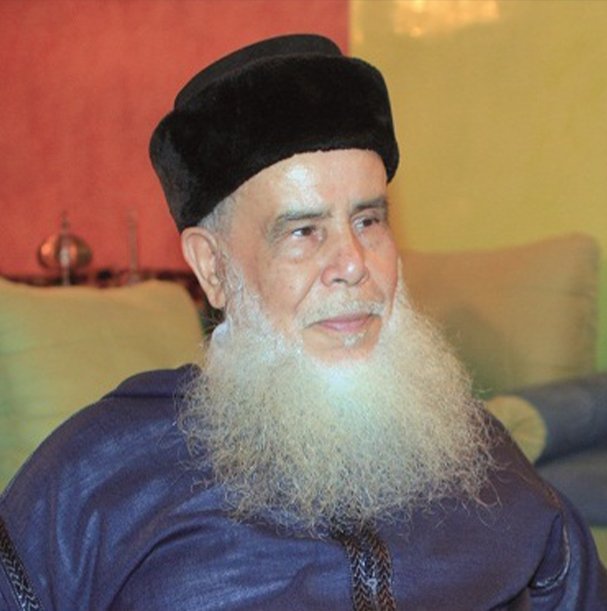

وما صاحب "الكتاب الأخضر" عنا ببعيد، فالناس جميعًا يعلمون ما كان منه من إكراه شعبه على دراسة هذا الكتاب، وجعله المرجع المعتمد في فهم النظام الأمثل في السياسة بوجوهها المختلفة، والتي يلخِّصُهَا في عبارة "النظرية العالمية الثالثة" وكل ذلك في واقع الأمر غير مؤسس على شيء ثابت يجعل هذا المدعى أمرًا وجوديًّا.

وبذلك زال ذلك كله من الاعتبار معقبا بالغضب الشديد عليه لأنَّه كان مفروضًا بالقوة؛ غير القوة الحجية والبرهانية التي بها قيام المعارف والعلوم في واقع الأمر.

وكل فكر مفروض بالقوة جُفَاء، والجفاء يذهب وما ينفع الناس يبقى في الأرض.

وبوجود القهر والإكراه والاستعباد في أمور العقائد والفكر احتيج ـ أحيانًا عبر التاريخ - في سبيل الحرية الفكرية التي تثمر جعل الحجج والبراهين عمد الأحكام إلى استعمال القوة وكل ما يزيل الحواجز والموانع عن الاتصال بالنظر الصحيح، وذلك إنما صير إليه في وجه الطغاة المانعين للناس من سماع الحق، وفهمه، وإدراكه، لا في حق الأفراد الذين سمعوا، ثم أعرضوا، ولم يمنعوا أحدًا من اختيار ما يراه صوابًا، وحقًا.

.jpg)